検索結果

- 検索条件 大学 | 大学院

- 検索結果

- 166件

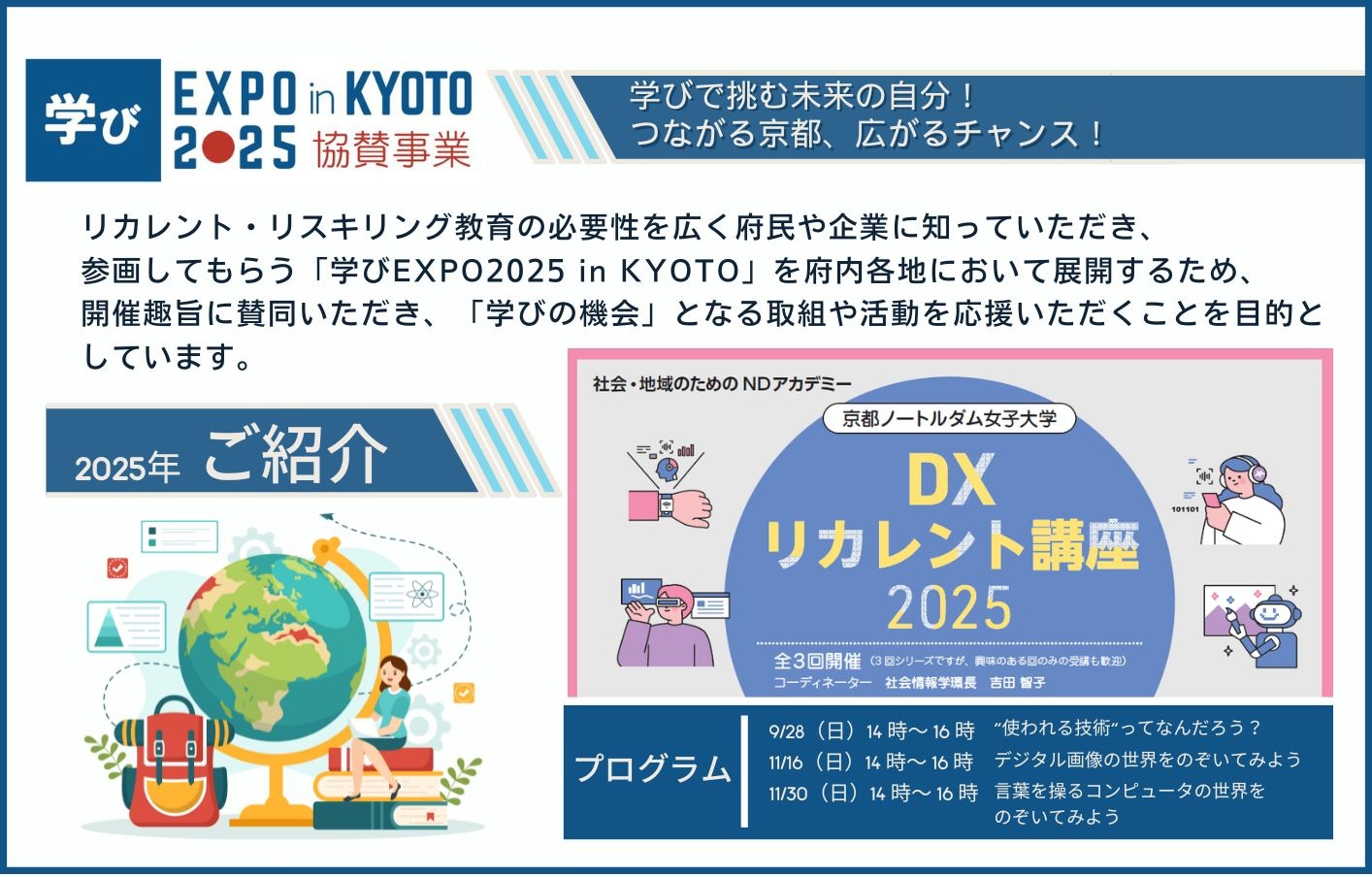

- 京都府リカレント教育推進機構 学びEXPO2025 in KYOTO 協賛事業 京都ノートルダム女子大学 DXリカレント講座2025

-

有料

京都ノートルダム女子大学は「徳と知」を建学の精神・教育の理念とし、リーダーシップをとるに必要な高度な知識と深い倫理観を身につけ、これからの社会をしなやかに生きる女性を育成しています。

本学の第一線で活躍する教員による上質な科目の一部を、広く一般市民向けに改編し、リカレント講座・生涯学習講座として開講することで、本学が有する知的資源を社会に還元し、社会貢献に資することを目的としています。

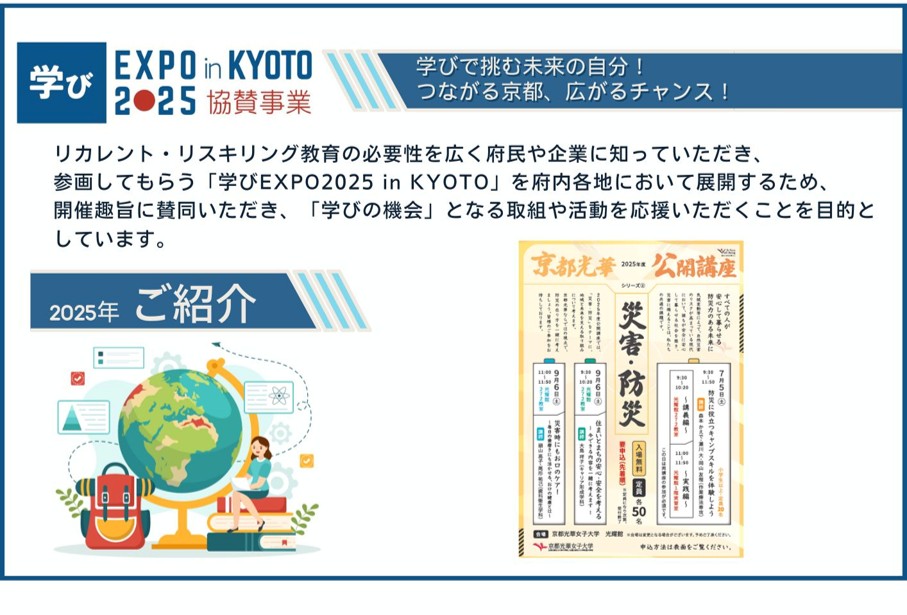

- 京都府リカレント教育推進機構 学びEXPO2025 in KYOTO 協賛事業 京都光華女子大学 京都光華公開講座

-

無料

2025年度公開講座では、「災害・防災」をテーマに、地域と未来を支える取り組みについて考えます。

京都光華ならではの視点で、防災の在り方を一緒に考えましょう。

皆様のご参加をお待ちしております。- 講座種別

- 地域・社会に貢献する

- 会場

- 京都光華女子大学 光耀館(※会場は変更となる場合がございます。予めご了承ください。)

- 開催日時

- 2025年09月06日 ①9:30~10:20 ②11:00~11:50

- 京都府生涯現役クリエイティブセンター R7年度前期リカレント研修 初心者のための機械工作の基礎知識

-

無料

京都府生涯現役クリエイティブセンター・京都府リカレント教育推進機構では主に府内在住・在勤の方を対象として、スキルアップやキャリアチェンジ、社会貢献など次のステップを見据えた学び直しのための研修を実施します。仕事終わりにじっくり学べる!働いている方のためのスキルアップ講座です。

- 京都府生涯現役クリエイティブセンター R7年度前期リカレント研修 機械CADベーシック(AutoCAD)コース

-

無料

京都府生涯現役クリエイティブセンター・京都府リカレント教育推進機構では主に府内在住・在勤の方を対象として、スキルアップやキャリアチェンジ、社会貢献など次のステップを見据えた学び直しのための研修を実施します。仕事終わりにじっくり学べる!働いている方のためのスキルアップ講座です。

- 京都府生涯現役クリエイティブセンター R7年度前期リカレント研修 デジタル・マーケティングコース

-

有料

京都府生涯現役クリエイティブセンター・京都府リカレント教育推進機構では主に府内在住・在勤の方を対象として、スキルアップやキャリアチェンジ、社会貢献など次のステップを見据えた学び直しのための研修を実施します。本研修では、デジタルデジタル・マーケティングにつ基本的な概念や理論を学び、ケース分析を通して自ら考え、議論し、発信できるようになることを目指します。

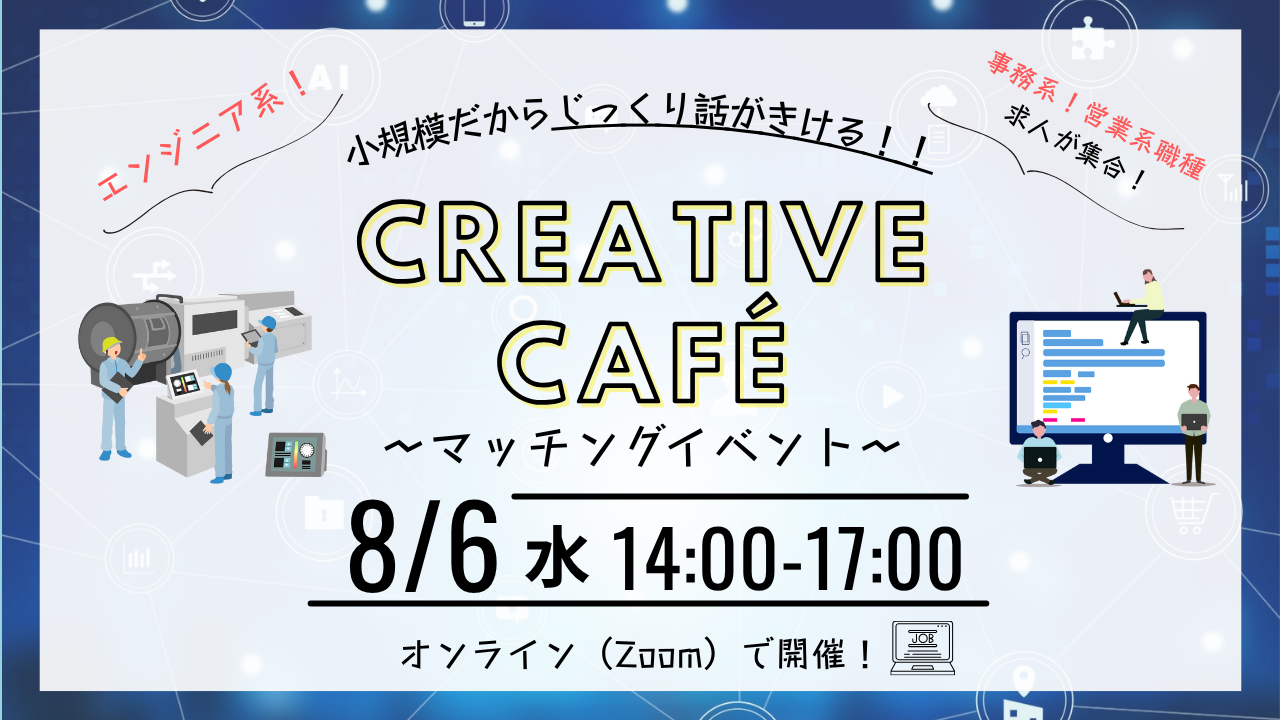

- 京都府生涯現役クリエイティブセンター \8月6日(水)/クリエイティブカフェ~マッチングイベント~開催!

-

無料

京都府内で活躍する厳選された優良企業5社が集結する、小規模のマッチングイベントを開催します。

今回はエンジニア系職種求人を中心に、事務系・営業系職種求人も有する企業が出展します!

各企業による15分間の企業説明のあと、気になった企業と1対1で話せる個別面談の時間を設けています。

オンライン開催なので、ご自身の都合に合わせてご参加頂けます。

- 京都府生涯現役クリエイティブセンター R7年度前期リカレント研修 MBA体験コース(新事業創造の基礎知識マスター講座)

-

有料

京都府生涯現役クリエイティブセンター・京都府リカレント教育推進機構では主に府内在住・在勤の方を対象として、スキルアップやキャリアチェンジ、社会貢献など次のステップを見据えた学び直しのための研修を実施します。本研修では、企業内において新規事業の開発を担当する方や起業を検討する方を対象に、新事業の構想の方法とプロセス、プロジェクト成功に必要なリーダーシップおよび会計について基礎知識を学びます。

- 京都府生涯現役クリエイティブセンター R7年度前期リカレント研修 農業人材育成コース

-

無料

京都府生涯現役クリエイティブセンター・京都府リカレント教育推進機構では、主に府内在住・在勤の方を対象として、スキルアップやキャリアチェンジ、地域貢献など次のステップを見据えた学び直しのための研修を実施します。栽培に関する知識や技術について、講義やほ場での実習指導を受け、受講生それぞれが畑で栽培を実践することで、種まきから収穫までの生きた農業技術を学び知識を習得できます。

- 京都府リカレント教育推進機構 2025年度大谷大学リカレント講座「ケアラー支援を考える」

-

有料

「ケアは家族の責任」と言われてきました。しかし核家族化や地域関係の希薄化などを背景に、ケアを担う人(ケアラー)の支援の必要性が指摘されています。2024年11月から京都市では、京都市ケアラーに対する支援の推進に関する条例が施行されました。本講座では、上記条例が制定されるに至った経緯や条例の内容を学び、またケアを担う家族、子ども・若者への支援で求められることは何か、を学習します。

- 京都府生涯現役クリエイティブセンター R7年度前期リカレント研修 事務に役立つDXコース

-

有料

京都府生涯現役クリエイティブセンター・京都府リカレント教育推進機構では主に府内在住・在勤の方を対象として、スキルアップやキャリアチェンジ、社会貢献など次のステップを見据えた学び直しのための研修を実施します。講座前半では、Googleスプレッドシートとドキュメントの基本操作を学び、講座後半では、コミュニケーションツールSlackと業務効率化ツールNotionの活用方法を習得します。